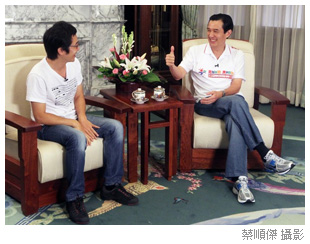

馬英九:今年是國片復興的一年,《那些年,我們一起追的女孩》、《翻滾吧!阿信》接連在市場告捷,讓電影迷期待的《賽德克.巴萊》殺青,還入圍了威尼斯影展競賽,很開心魏德聖導演能夠來分享這部巨作的拍攝過程。《賽德克.巴萊》製作成本新臺幣七億元,是臺灣影壇近年來最大的製作。我長期關注霧社事件的歷史,知道魏導演也長期關注這一段史實,十二年前就寫好劇本,花了十個月拍攝,動員了上萬人,跨國製作,創下了國片拍攝的許多紀錄,魏導演是如何起心動念的?

馬英九:今年是國片復興的一年,《那些年,我們一起追的女孩》、《翻滾吧!阿信》接連在市場告捷,讓電影迷期待的《賽德克.巴萊》殺青,還入圍了威尼斯影展競賽,很開心魏德聖導演能夠來分享這部巨作的拍攝過程。《賽德克.巴萊》製作成本新臺幣七億元,是臺灣影壇近年來最大的製作。我長期關注霧社事件的歷史,知道魏導演也長期關注這一段史實,十二年前就寫好劇本,花了十個月拍攝,動員了上萬人,跨國製作,創下了國片拍攝的許多紀錄,魏導演是如何起心動念的?

魏德聖:一開始是因為好奇,就去翻閱霧社事件的資料,花了兩年的時間閱讀史料,了解愈多,就愈無法自拔,包袱也愈重。我覺得應該讓臺灣人更認識這段歷史,要拍成一部電影才對。寫好劇本後,我在民國九十二年(二○○三年)就先以一支五分鐘試拍片開始籌備,希望能夠募款來開拍,沒想到知名度不夠,資金不足,只好停下腳步。

這些年陸續有政府與企業願意支持這個夢想,到最後真要去執行時,才發現還有很多不足之處,必須再加進來。那種心情就像是孩子都生了,也都在教育過程了,既然有那種能力,為什麼不讓他去念?既然孩子有能力,為什麼不讓他再去發展?到最後就一發不可收拾,現在很多成本與成果都是意外之外的。

馬英九:霧社事件在臺灣歷史上有非常重要的地位,晚近的研究也非常多,我相信你大概都有接觸到,一般大眾恐怕都相當陌生。我在民國九十四年剛選上中國國民黨主席時,為了讓大家了解臺灣歷史上的重要人物,特別把蔣渭水、李友邦、羅福星、莫那.魯道等人的大幅的照片,懸掛在中央黨部的外牆,目的是讓臺灣人不要忘記先賢的付出。那一年剛好是霧社事件七十五週年,我特別前往霧社表達心意,和莫那.魯道的孫子碰面。我一直都關心霧社事件史實的傳承與傳播,後來聽說你要拍成電影,我內心真的很高興,你恐怕不知道。

魏德聖:其實我知道,當時國民黨中央黨部張貼出很大的海報,我騎摩托車經過的時候,真的很興奮,那種心情是言語很難形容的,心想:「哇!終於,世人開始注目莫那.魯道了!」尤其是我已經完成劇本了,而莫那‧魯道竟然現身在那麼大的一棟建築物上面,更激勵我一定要拍攝他的故事。

馬英九:我們注意到霧社事件的時間相當巧合,我今天才知道你曾看到莫那.魯道的海報,然後有所感動。

魏德聖:是啊,當時覺得莫那.魯道果然是超越黨派的歷史角色。如果我們能夠把這段歷史呈現出來,也許透過重新省思歷史,觀察歷史人物錯綜複雜的國族認同,就可以化解太多臺灣複雜的意識型態爭論。我希望從電影的角度、文學的角度、歷史的角度,稍微把臺灣歷史中族群與族群之間,還有種族和種族之間的文化衝突與矛盾,藉由共同觀看霧社事件的悲劇,人們得到互相了解的機會與空間,這是我衷心的期望。

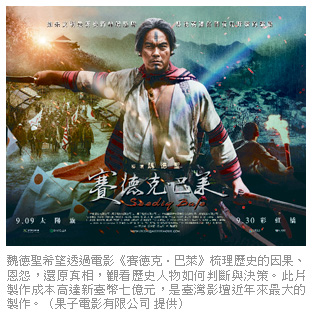

馬英九:透過你的說明,我感受到你拍《賽德克.巴萊》的思想高度,並不是強調日據時代的族群仇恨,或者是原住民部落彼此之間的衝突,而是希望梳理歷史的因果、恩怨,還原真相,觀看歷史人物如何判斷與決策,這讓我非常敬佩。研究霧社事件後,不難發現,其中有很複雜的因素與糾葛的關係,你能在電影裡盡力交代,相當不容易,尤其是斥資還原歷史場景,更是一件大工程。以前要理解霧社事件,就只有幾張老照片而已,沒有其他的影像資料,現在的年輕人真是很有福氣,只要看《賽德克.巴萊》就如同身歷其境。

馬英九:透過你的說明,我感受到你拍《賽德克.巴萊》的思想高度,並不是強調日據時代的族群仇恨,或者是原住民部落彼此之間的衝突,而是希望梳理歷史的因果、恩怨,還原真相,觀看歷史人物如何判斷與決策,這讓我非常敬佩。研究霧社事件後,不難發現,其中有很複雜的因素與糾葛的關係,你能在電影裡盡力交代,相當不容易,尤其是斥資還原歷史場景,更是一件大工程。以前要理解霧社事件,就只有幾張老照片而已,沒有其他的影像資料,現在的年輕人真是很有福氣,只要看《賽德克.巴萊》就如同身歷其境。

過去我們往往只能從電影去認識外國歷史,我以前很迷二次世界大戰的戰史,美國人所拍《最長的一日》是相當真實的電影,我看了好多遍,也印證很多書上的知識。我覺得電影既有教育的功能,同時還有陶冶藝術與文學的作用,更有記錄歷史的價值。

我長期閱讀霧社事件的資料,你知道為什麼霧社事件發生後,臺灣總督石塚英藏、總務長官人見次郎、警務局長石井保、臺中州知事水越幸一都去職?是因為蔣渭水向國際聯盟控訴,指責日本政府用毒氣來殘殺原住民,而國際社會在十九世紀末、二十世紀初已經嚴禁毒氣做為武器。臺灣歷史發生悲劇的那一年,出現了深具國際觀的蔣渭水仗義執言,蔣渭水也正是同年過世。由於他的檢舉,引發國際的重視與調查,整個事件的真相才能夠披露出來。我不曉得你的電影裡面有沒有提到這一點?

魏德聖:我只知道日軍使用毒氣,最後變成一個國際事件,因為它違反國際公約。

馬英九:是《海牙公約》的陸戰規則。

魏德聖:我知道日本國會要求撤換臺灣總督,但在寫作劇本時,我並不知道是蔣渭水的貢獻,直到去年看音樂劇《渭水春風》時才知道,原來這與他有關係。

歷史很有意思,當它變成一個作品後會引起很多的討論與連結,其後會串成廣闊的面向,解讀空間會更大,它的文學性與藝術性也會延展出來,就不單單只是一個歷史事件而已。

馬英九:我知道在完成《海角七號》後,你就全心投入《賽德克.巴萊》的製作,期間有任何關於你的新聞,我都相當關心,很期待你早日完成創作。你拍攝規模如此巨大的史詩長片,對國片製作絕對有很強的刺激作用。從民國七十八年(一九八九年)侯孝賢導演的《悲情城市》以及民國八十三年(一九九三年)蔡明亮導演的《愛情萬歲》,先後獲得威尼斯影展「金獅獎」,國片愈來愈受到世界影壇的重視,但叫好未必叫座。

近年來,像《海角七號》、《艋舺》、《那些年,我們一起追的女孩》、《翻滾吧!阿信》等好幾部片子,不但賣座很好,也引發文化圈熱烈的討論。你希望《賽德克.巴萊》給國片帶來什麼樣的未來?

魏德聖:過去國片的製作團隊資源不足,確實像是在地基不穩定的狀態下蓋房子,我們希望能夠在市場上有突破,一直在做迎合市場的片子,但是我們的條件沒辦法與好萊塢競爭,所以很難產出有影響力的作品。《海角七號》出現的動機很單純,希望受到市場青睞,當目標達成時,文化界同時產生了另一種解讀,認為它的成功是因為把故事建立在本土思維上,所以它在臺灣受到歡迎,不代表它在海外可以吃得開,因為片中很多的幽默感及語言是臺灣人才能體會的。

馬英九:的確是非常本土化的。

魏德聖:對,雖然《海角七號》在海外是吃不開的、有侷限性的,但我覺得這樣也好,國片先把臺灣市場的消費口味實驗出來,無論之後的《艋舺》或《雞排英雄》,都是以本土的觀眾為基礎,先打地基,建立出國片的市場,才會有健全的製作環境。

魏德聖:對,雖然《海角七號》在海外是吃不開的、有侷限性的,但我覺得這樣也好,國片先把臺灣市場的消費口味實驗出來,無論之後的《艋舺》或《雞排英雄》,都是以本土的觀眾為基礎,先打地基,建立出國片的市場,才會有健全的製作環境。

我覺得現在臺灣電影的地基已經穩固了,我們應該開始要往外拓展,我想要在地基上,蓋歐式建築、中式建築或是蓋日式建築都可以。我希望以世界級的規格拍攝《賽德克.巴萊》,而這部片能夠反映出普世價值,讓全世界知道在臺灣的歷史事件,從省思共同的歷史傷痕,使臺灣的歷史、文學與藝術成為全世界都印象深刻的話題。

馬英九:《海角七號》為國片注入一劑強心針,電影界及觀眾也很興奮,最近許多國片都備受矚目。你覺得政府在這個浪潮中,除了盡可能補助外,還有哪些工作可以協助電影業成長?

魏德聖:每個人都跟我說我們追不上好萊塢,不知為什麼,我到洛杉磯一趟,卻不覺得我們追趕不上。以印度電影為例,在好萊塢已變成主流類型之一,因為它有聚集效應,和華人的唐人街一樣,每個城市都有印度區,就會有電影院專放印度電影,產生群聚的力量。如果臺灣在海外也開始經營華語電影的放映系統,長期經營自然會有效應產生。或許可以先從單點的電影院開始,先放映臺灣或華人電影,把華人群聚起來,看自己的電影。我在海外放映電影時,不管在洛杉磯或紐約,都會看到華裔人士攜家帶眷,開二、三小時的車,只為了看一齣來自臺灣的電影,很令人感動。

如果能先建立幾個放映華語電影的點,讓華人移民的第二、三代,可以藉由電影讓孩子更認識祖先來的地方,先帶他們去看電影,再擴展為帶朋友去看華語電影,慢慢地華人或臺灣電影就會有獨立的市場存在。特別是西方的潮流慢慢轉移到東方,未來的藝文市場會比較集中在北京或上海,臺灣在華語電影市場上一定可以占有一席之地。臺灣雖小,一旦可以掌握百分之二十的非主流市場,那已經很不得了,絕對能影響世界的影壇。

馬英九:我覺得你的態度與雄心,很令人感動;事實上,現在很多新銳導演都有這樣的雄心,敢於嘗試,敢於往上提升,這絕對是我們將來進步很大的動力。

還有一個很有趣的問題,你拍《海角七號》裡兩個時代臺灣人與日本人的愛情故事,非常動人;而拍《賽德克.巴萊》則是非常血腥的,觀眾要如何調適?當然,你拍電影非常就事論事,本來就打算處理很難釐清的認同、族群問題,從來沒有刻意美化或醜化。拍了這兩個巨作後,我看你也蠻累、蠻辛苦的,還有沒有其他計畫?

魏德聖:在很早以前,也就是我寫完霧社事件後發現,臺灣歷史太有趣了,它是在很多的文化衝突、矛盾與戰爭中,取得很多的養分,所建立起來的人文素養。我蠻想要回到那個當臺灣還不叫臺灣的年代,去看看當時的原住民族中西拉雅、平埔族與漢人、海盜、移民,以及荷蘭統治的貿易年代,也就是大航海時代的臺灣。我希望找到第三種角度,以三部電影,呈現三種不同的族群觀點,回應與這個時代相同的衝突、矛盾,希望能夠得到一個全面性的看法,而不是片段性的歷史記憶與觀察。

……未完,請看《傾聽與對話:感動臺灣人的16個故事》