《虞美人草》導讀╱茂呂美耶(本書譯者) 明治四十年(1907)三月,夏目漱石辭去東京帝國大學、第一高等學校教職,跳槽改行進入《東京朝日新聞》當報社社員,專任文藝欄,為報社寫小說,從此跨上職業作家之途。這一年,夏目漱石剛好滿四十歲。 二十世紀初的日本小說家,即便作品再如何暢銷,也無法光靠稿費或版稅養家糊口;小說家通常以記者身分進報社,每個月領固定月薪,如此才能專心執筆寫長篇連載小說。當時的報社記者和小說家的社會地位非常低,而公務員身分的大學講師或教授,權威很大,因此夏目漱石的跳槽事件轟動了全國。 跳槽之前,夏目漱石在文壇雖小有名氣,讀者卻只限文藝圈的圈內人。例如刊登夏目漱石的處女作亦是成名作《我是貓》的雜誌《子規》,原為俳句雜誌,發行量僅三百份。明治三十八年(1905)一月開始連載《我是貓》,《子規》雜誌發行量最高紀錄達四千份,但夏目漱石轉到《東京朝日新聞》後,雜誌發行量逐漸減至三分之一。 以夏目漱石三十九歲那年來看,四月在《子規》雜誌發表《少爺》,七月完成《我是貓》,九月在《新小說》雜誌發表〈草枕〉,十月在《中央公論》雜誌發表〈二百十日〉。《子規》雜誌最高發行量是四千份,《中央公論》僅有七百五十份,《新小說》雜誌發行量是一萬份。也就是說,夏目漱石於改行前的讀者數頂多只有一萬。 我們再來看看當時的稿費到底多少。《少爺》的稿費是一四八圓,《我是貓》完結篇的稿費是三十八圓五十錢;《我是貓》單行本書籍定價是九十五錢,初版發行量通常只有一千本,作家應得版稅是書籍定價的百分之十五。因此即便《我是貓》分為三冊上市,夏目漱石也只能拿到四百多圓的版稅。 當時的書籍非常貴,例如《我是貓》一冊定價九十五錢,而小學教師初次任職的月薪是八圓,一般報社記者的工資也只有十至二十五圓,在老百姓眼裡看來,書籍算是奢侈品,實在買不起。小說家無法靠稿費或版稅過日子也是理所當然。 《東京朝日新聞》向夏目漱石提出的條件是月薪二百圓,工作是半年寫一篇連載一百回左右的長篇小說或三篇中篇小說即可。這對夏目漱石來說是極具誘惑力的條件。何況夏目漱石早已厭棄教英文的教職生活,於是決定改行跳槽。夏目漱石在〈入社致詞〉中坦白說,因為家中孩子多,房租貴,光靠大學講師的八百圓年薪無法養家,令他不得不身兼多數講師工作。另一原因是夏目漱石在職場不得志。東京帝國大學文科英文系的前任講師是《怪談》作者小泉八雲。小泉八雲的教學方式傾向抒情,夏目漱石的教學方式則偏向理論,非常難懂,導致夏目漱石在學校不受學生捧場。總而言之,夏目漱石是為了經濟條件和職場問題而決定跳槽。 《虞美人草》正是夏目漱石進報社後的第一部長篇連載小說。小說連載之前,夏目漱石辭去教職進報社的事已成為八卦頭條新聞,訂定小說書名後,報導一出,三越吳服店(三越百貨公司)即出售「虞美人草浴衣」,珠寶商也推出「虞美人草戒指」,熱鬧哄哄。小說刊出後,車站報販及街頭報販更每天連連高呼「虞美人草」、「虞美人草」地叫賣報紙。在這種情況下,夏目漱石的壓力理應很大。 報紙的讀者群是不特定多數,何況當時的《東京朝日新聞》發行量是二十萬份,《大阪朝日新聞》是三十萬份,《虞美人草》》同時在東京和大阪的《朝日新聞》連載,讀者群驟增為五十萬。這數量和最多一萬份的文藝雜誌全然不同,是夏目漱石身為職業小說家後真正接受考驗的第一步。 明治三十年代為止,日本文壇有所謂的四天王:紅露逍鷗。紅──尾崎紅葉,露──幸田露伴;這兩位作家與夏目漱石一樣,均分別生於日本改朝換代的慶應三年與明治元年。前者留下《多情多恨》、《金色夜叉》等暢銷通俗小說,在夏目漱石發表《我是貓》前一年過世;後者雖有《五重塔》、《運命》等文言文小說,但在夏目漱石出道時,創作力已減弱。「逍鷗」是坪內逍遙和森鷗外,兩人都比夏目漱石年長。坪內逍遙是寫實主義文學提倡者,他在《小說神髓》中否定向來的勸善懲惡式的婦孺故事,主張小說家應該著重人情世態和當代社會風俗描寫,而且必須著力於心理觀察並保持客觀態度。坪內逍遙雖然確立了日本近代文學的去向,自己卻無法擺脫舊時代讀物的影響,最後放棄小說創作,轉而致力於戲劇文學,並留下《莎士比亞全集》翻譯作品偉業。森鷗外的本行是軍醫,在文壇始終保持孤高態度,不結黨也不收弟子,除了創作歷史小說和現代小說,也著手外國文學翻譯,並積極寫評論和劇本。 以上四人是日本明治文壇的既成勢力,新勢力是寫實主義文學派的國木田獨步、島崎藤村、田山花袋等人。夏目漱石剛好在這兩個新舊文學大浪潮的碰撞時期登場。 以年齡來說,夏目漱石出道甚晚,三十八歲時發表《我是貓》,四十歲才決定自己的終生職業,孤注一擲辭去教職,進報社在報紙文藝欄連載《虞美人草》。然而,時代正在朝寫實主義文學筆直邁進,夏目漱石的文筆卻駐足在舊時代的駢體文,講究句式、對偶,詞藻華麗得如濃妝豔抹的女子,人物造型也過於格式化,可以想見當時的文壇對《虞美人草》的評論。比夏目漱石年少的寫實主義小說家兼文學評論家的正宗白鳥,日後在《作家論》中批評,夏目漱石寫《虞美人草》時,過於炫示自己的文筆,喋喋不休講述一些無聊道理,猶如近代化的曲亭馬琴(《南總里見八犬傳》作者)。 正宗白鳥的評論並非無的放矢,事實確實如他所說。嚴格說來,包括《虞美人草》,夏目漱石的初期作品都不是近代小說,但一百年後的現代日本讀者至少還讀得懂《我是貓》和《少爺》,只有《虞美人草》這部小說非常難懂。即便日文原文書的註釋多達四百五十多條,日本讀者仍會讀得昏頭昏腦,甚至連加註釋的文學專家也承認註釋得很辛苦。日本的文學研究者在研究夏目漱石的作品時,通常會故意漠視《虞美人草》,視這部小說為夏目漱石過渡期間的作品,不予評論。有專家說,這部小說的敘述文只能當作詩篇來看;另有專家說,這是一部無法逐字翻成現代日文的小說。 就譯者的立場來說,我也翻譯得非常辛苦。《虞美人草》中的人物會話雖然是白話文,但敘述文是把中國漢詩或古典文章翻譯成日文時的文言文,而且除了漢詩,還隨處安插日本俳句、和歌。小說故事遲遲不前進,作者一直在「喋喋不休講述一些無聊道理」。坦白講,對我來說,中國文言文的文章反倒比較易懂。但是,即便翻譯得很辛苦,或者說,正因為翻譯得很辛苦,我首次理解夏目漱石寫這部小說時的精神壓力和幹勁。他確實如他在辭職前一年寫給友人的信中所說那般,是秉著「如不顧性命的維新志士般的強烈精神」在經營文學,一字一句不厭其煩地推敲琢磨小說文字。 夏目漱石生前寫的信件都被保存下來,仔細讀他的信件,可以發現他在連載《虞美人草》時,精神狀況極為不安定,時躁時鬱。有時在信中向友人抱怨「很想拔出正宗名刀砍下妻子和下女的頭顱」,有時說「真不想繼續寫《虞美人草》。很想趕快殺掉(小說中的)女人」。夏目漱石並非無法駕馭小說人物和故事情節結構,真正令他寫得不時動肝火的原因是文體。用俳句發句和漢詩文體寫長篇小說需要極端強烈的耐性和毅力,再說這是報紙連載小說,一天都不能中斷。難怪夏目漱石在信中感概道:「我很想在八十歲之前變成很有耐性的人,寫出多篇傑作後再死去。」 遺憾的是,夏目漱石在滿四十九歲那年病逝。作家生涯非常短,僅有十年。 不知是不是不得圈內人好評之因,夏目漱石於生前也不喜歡《虞美人草》。《虞美人草》完稿後,翌年,夏目漱石繼續在《東京朝日新聞》連載《坑夫》。《坑夫》以及之後的作品,文體均一改過去的駢儷,猶如洗淨鉛華不施脂粉青鞋布襪的女人,樸實平淡。這也是夏目漱石的作品之所以耐得住長達一世紀時間考驗的最大理由吧。 |

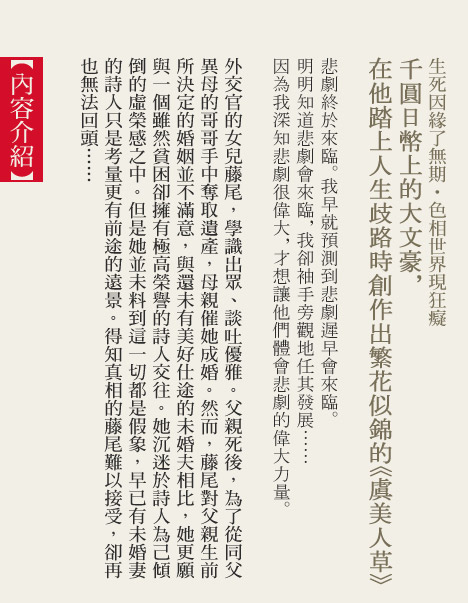

閱讀夏目漱石的理由/賽琪(本書責編)

雖然每天讀很多書,但是(小聲說)對於「經典文學」其實是有點卻步。有點怕無聊、有點怕看不懂、有點……很多原因,若不是因為工作,我可能不會翻開夏目漱石的作品。但現在若你問我,讀完夏目漱石的《虞美人草》還會繼續看夏目老師其他作品嗎?我的答案是肯定的。為什麼?是什麼改變了我的看法?最喜歡揪團的我,忍不住要邀請大家一起看,揪團原因如下:

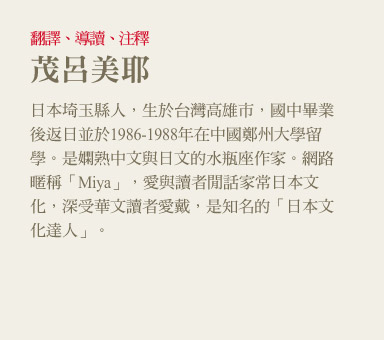

(1)茂呂美耶翻譯,品質掛保證

光是讀原文中的俳句、漢詩,應該就讓人頭痛了吧,更何況是這麼本厚厚的小說?奇妙的是,閱讀故事的我,反而被這些句子給吸引了。劇中詩人吟詩作對,我也忍不住搖頭晃腦跟著讀了起來。一本充滿詩詞韻味的日文小說,又翻譯為中文,能如此的有節奏,實在是件不簡單的事。

還有就是高達240則的注釋。剛拿到書稿時會覺得這麼多注釋是不是有很多很難的字詞呀?讀完之後發現完全不用擔心,這些注釋反而是了解當時日本社會文化風情的小專欄哦。不得不佩服Miya老師的文字功力,讓讀者能拋開語言的隔閡,無障礙的進入夏目漱石打造的世界。

(2)場景寫實,忍不住想來趟夏目漱石小旅行

京城春色易作詩,七條橫貫至一條,柳色如煙亦似霧,窺探白布擊溫水,數盡高野川河灘,遙遙路沿北蜿蜒,前行約走二里餘,山自左右迫眼前,腳下流水潺湲聲,轉個彎,拐個角,或此方,或彼方,曲曲彎彎蕩餘音。

這段是敘述宗近一和甲野欽吾在京都登比叡山時的情境,對於京都很嚮往的我,忍不住也查起地圖和小說中提到的「景點」,例如:兩人爬山時提到的「平八茶屋」,原來現實生活是吃得到的;還有高級烤鰻老店「奴鰻」;也有只能看到昔日照片,位於嵐山的「三軒茶屋」。唉呀唉呀,真想馬上揹起行囊出發啊。轉個彎,拐個角,或此方,或彼方,曲曲彎彎蕩餘音。多麼美好的旅行跫音啊。

(3)分鏡清楚,好比看日劇

印象最深刻的是宗近一和甲野欽吾在火車上與井上父女交會的那一段。宗近和欽吾在京都玩樂返回東京正巧與井上父女同班車,井上父女在車上邊吃便當邊閒聊,宗近和欽吾則是到了餐車裡用餐,途中發現在京都有幾面之緣的井上父女。雖然當時他們並不相識,誰也沒料到未來的命運糾葛。夏目漱石在這段中不時以食物連結四人小宇宙,鏡頭在父女對話及兩位男士之間交錯:

四人的小宇宙在窗內成雙作對地擦身而過。擦身而過的兩個小宇宙正隔著白桌布吃著火腿煎蛋。

老人與小夜子邊吃便當的對話,中間穿插了山藥與鬍子間的來回戲份;另一個對照場景則是甲野與宗近之前在火車食堂中的對談,而在此時的四個人,還不清楚未來在他們身上會發生的事。這次的火車相遇,不得不說是夏目的精心安排,四個人各自惴想,沒料到命運已將他們緊緊捉牢。讓人不得不大喊:精采極了!

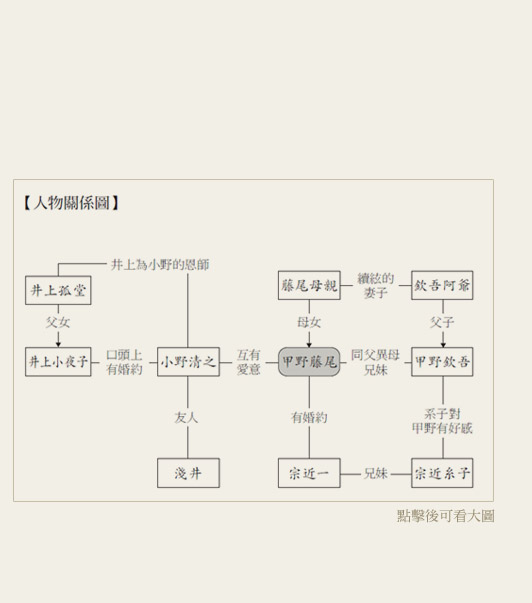

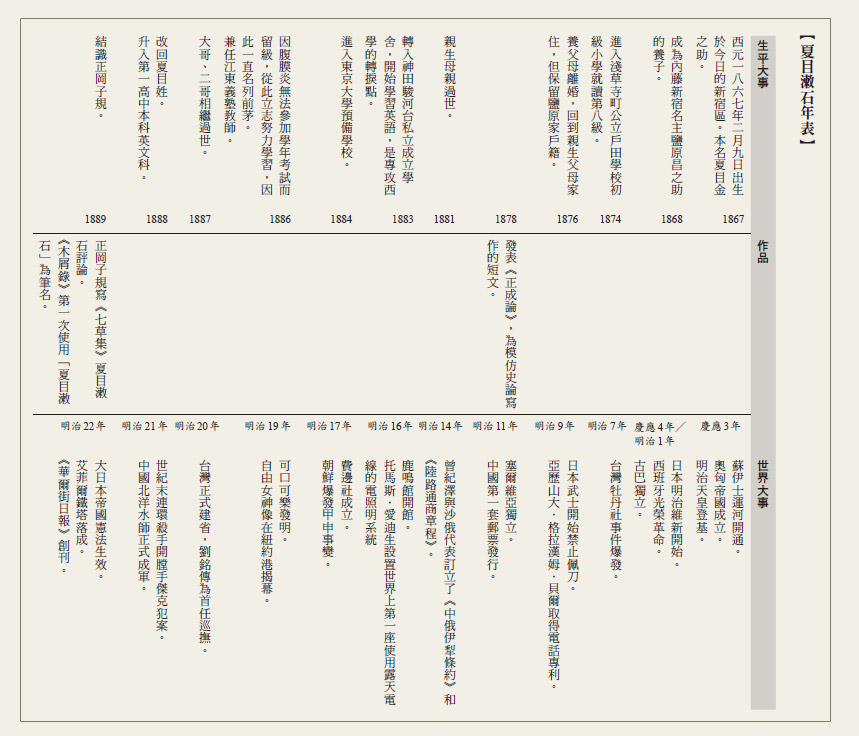

(4)從成為專職作家的首部作品窺探生平

在這本小說中,我們整理了夏目漱石的年表。從此年表中,可以看出《虞美人草》對夏目漱石的意義。他為了生計、也為了興趣,進入朝日新聞社寫專欄連載,第一部作品就是《虞美人草》。當時的他,已有四個女兒,同年長子也出生,加上自己身體狀況不佳。來自生理與精神上的壓力自然不小,在此情況下,他在寫作上更投射出人生能量,不論是焦慮的、快樂的、還是以層層舖疊的深厚文字底蘊。而這樣的文字層次顯露在小說中,對讀者來說是一場場精采的視覺呈現:

剛倒入碗底的黃水,顏色很淡,即將倒滿時才逐漸加深顏色,深黃水面半邊冒著寸步不移的水泡。

一個簡單倒茶水的動作,在夏目漱石的筆下,卻能有這麼豐富的敘述,如實傳達出故事節奏。對我來說,這已經不是一部單純的小說了,而是夏目漱石寫作生涯中,最精采的一頁。

擦火柴時,火焰會立即消失。掀完層層的彩錦後,即為素色境地。春興盡在兩名青年身上。穿著狐皮背心橫行天下的青年,與懷中揣著日記思百年憂的青年,一起踏上歸途。 罩著古剎、古社、神森、佛丘的悠閒京都日頭總算下山。那是倦怠的傍晚。一切都將消逝的大地只剩星辰,星辰卻也混濁不清。星辰懶得眨眼地打算融入天空。過去在沉睡大地的深處開始活動。 每個人的一生都有一百個世界。人有時會潛入地底世界,有時在風的世界中飄搖。甚至在鮮血世界中淋著血雨。集一人的世界於方寸之地的糰子,與清濁同流的其他糰子,重重疊疊活現出千人的千個現實世界。每個人的世界中心都安置著每個人的因果圓心,左來右去地畫出與自己相稱的圓周。以憤怒為圓心的圓周快速如飛,以愛情為圓心的圓周在空中烙下火痕。有人操縱著道義細絲在活動,有人隱隱繞著奸譎之圜。當縱橫前後、上下四方、紛亂飛舞的世界與世界交叉時,秦越之客便會同舟。甲野和宗近盡了三春行樂興後,踏上東行歸途。孤堂先生和小夜子則搖醒沉睡的過去往東前進。兩個完全不同的世界在八點開出的夜車上偶然交叉。 自己的世界與自己的世界交叉時,有人會切腹,自取滅亡。自己的世界與別人的世界交叉時,有時兩個世界會同時崩潰甚至綻裂。或者互相碰撞噹啷一聲地拖著熱氣分道揚鑣於無極。生涯中若發生一次激烈交叉,人就不用站在閉幕舞台也能成為悲劇的主人公。上天賜予的性格在此時方始以第一義為本而躍動。在八點開出的夜車上交叉的兩個世界並不激烈。然而,倘若只是相遇又離別的萍聚緣分,在耀星春夜,在連名稱都帶著蒼涼味道的七條(注1),他們沒有交叉的必然性。小說能雕琢自然。自然無法成為小說(注2)。 兩個世界綿延不絕如夢似幻地在二百里遠的火車內交叉。無論搭牛載馬,搬運何人的命運又如何搬運至東方,二百里遠的火車根本漠不關心。火車只是隆隆滾動著不畏這世界的鐵輪,再筆直衝入黑暗而已。乘客中有歸心如箭的人,有離情依依的人,有以四海為家不在乎往來的旅人,但火車視他們為捆成一束的土偶,一律給予同等待遇。雖然夜晚看不見,火車卻始終不停地冒著熊熊黑煙。 所有人皆提著燈籠在沉睡的黑夜中朝七條前進。當人力車的車夫擱下車轅時,車上的黑影會霍地明亮起來,走進候車室。黑暗中不斷出現黑影。車站內擠滿活生生的黑影。留在原地的京都想必很安靜。 京都的活動全集中在七條這個中心點,火車為了在天亮之前把這些匯集的一千、兩千個活動世界,不分皂白地送到東京而不停冒煙。黑影開始四散─聚集為一團的固體東零西散為黑點。黑點左右移動。過一會兒,車廂門發出天下無敵的砰砰響聲依次關上。月台像被一氣掃掉般突然空無一人。從車廂窗內望去,只能看到月台的大時鐘。遙遠後方響起口哨聲。火車晃動一下。甲野、宗近、孤堂老師、楚楚可憐的小夜子,四人均在這輛黑暗火車上憑著嗅覺往前移動,彼此都不知道彼此的世界將被織成何種關係。不知情的火車隆隆滾動車輪。不知情的四人扛著四個交叉的世界走進黑夜。 「相當擁擠啊。」甲野環視車廂說。 很安靜,一點聲音都沒有。沒想到他們也要去東京。」 「應該是去看博覽會。」 「開得蠻快的。不知道時速有幾英里?」宗近在席上盤起腿說。 對面架子上擱著一頂不知是何人的帽子,傾斜的圓頂硬禮帽抖抖顫顫。服務員有時會穿過車廂。大部分的乘客都面對面坐著。 「反正就是很快。喂!」宗近又開口。甲野半睡半醒。 甲野閉口不應聲。會話又中斷。火車依舊轟隆前行。兩人的世界暫且搖搖晃晃地消失於黑暗。與之同時,另兩人的世界,則在一縷於細長夜間中搖晃不停的燈光下逐漸顯現。 生於明亮月影西斜夜,所以取名小夜子。母親過世後,她和父親兩人在京都過著簡樸日子的住居已經掛過五次盂蘭盆燈籠(注8)。想到今年秋天可以在久違的東京點迎魂火祭祀母親亡靈,小夜子不禁自左右攤開的長袖伸出白皙雙手,習慣性地疊在一起。裊娜情思聚集在她那嬌小肩頭。所有怒氣全滑進她那輕柔光滑的多情長袖內。 紫色招引驕者,深情者追尋黃色。二百里鐵路連結東西兩地之春,心願細絲深信愛是真誠的,綁在髮髻上的白紙髮飾抖抖簌簌,在長夜中一路往前奔馳。往昔的五年是一場美夢。那場用蘸滿顏料的畫筆淋漓盡致描繪出的美夢,雖然沉澱在記憶深淵,但每次翻開那張畫紙時,顏色依舊鮮明地滲於紙上。小夜子的美夢比性命更鮮明。她在春寒懷中溫熱著她的鮮明美夢,隨著滾動的黑漆火車往東行。火車載著美夢一味地往東行。懷著美夢的人為了不讓美夢掉落,緊緊摟著灼熱之物往東行。火車一股勁兒地往前衝。衝過野地綠意,衝過山中雲層,衝過星夜星辰往東行。懷著美夢的人愈往前行,鮮明美夢便愈遠離黑暗深淵,逐漸曝露在現實世界前。火車愈往前行,美夢與現實之間的距離便愈縮短。小夜子的旅程要在鮮明美夢與鮮明現實相撞並融為一體時才會終止。夜仍很長。 坐在一旁的孤堂老師沒有懷著特別重要的美夢。他捋著日漸泛白的下巴的稀疏鬍鬚正在回憶往事。往事躲在二十年前的深處,不輕易出來見人。遼闊紅塵中有東西在動。看不清到底是人是狗是木是草。當人的過去模糊得竟然連人狗草木都分辨不清時,過去才會成為真正的過去。人若是愈留戀無情拋棄了我們的昔日舊事,昔日舊事便會愈模糊,人狗草木全亂成一團。孤堂老師用力拉了一把蒼髯。 「妳是幾歲時來京都的?」 鮮明的美夢在小夜子胸中迴轉起來。這不是已經死亡的美夢。浮雕般深刻的記憶自五年前的深處跳出,浮至咫尺距離的眼前。女人只是定睛望著逼近眼前的鮮明美夢,左右前後地望著那明亮的光景。陷於美夢中的人,會忘了年老父親的蒼髯。小夜子沉默良久。 「小野會到新橋接我們吧?」 美夢再度起舞。即便小夜子抑止美夢飛舞,美夢依然躲在黑夜中搖搖晃晃地往前飛馳。老人放下捋鬚的手。過一會兒即閉上眼睛。人狗草木混茫不清的世界於不知不覺中垂下黑色布幕。另一個世界則在小夜子的小小胸中飛舞迴轉,雖被抑止卻依舊往前飛馳,鮮明得如照亮黑夜的火光。小夜子懷著鮮明世界進入夢鄉。 列車突破層層包圍的黑夜,勇敢地逆風前進。火車尾猛力捶打窮追不捨的冥府神,終於駛出冥府國,迎向綠意迷濛的拂曉國。茫茫原野無盡頭地不停往上飛昇,似乎要逼向天空,火車揮斥著猶存的殘夢,睜大雙眼駛向中空時,日輪世界已開幕。 神代金雞(注9)鼓起五百里羽翼於天空鳴叫時,峨峨雲層披垂下界,大虛中央浮出明朗的萬古積雪,以鎮壓關東平野的氣勢傾瀉而下,積雪往四面八方擴展,腰部以下埋沒於蒼茫中。白雪向天空誇耀般地往下流貫。連綿不絕地流瀉了一段後,分裂成幾條凌亂白線,斜切入紫藍山間的縐褶(注10)。抬眼望向窗外的人順著在大地攀爬的雲影,抵達山腳的蒼蒼原野,再順著閃電般的蜿蜒深濃紫藍褶皺望向頂端的純白時,會豁然醒來。白雪吸引了明亮世界中的所有乘客。 「喂,是富士山!」宗近滑下座席嘩一聲地打開窗戶。晨風自遼闊山腳吹進車廂。 窗內伸出一張瘦削的臉。他讓晨風吹著稀疏的每根黑白鬍子說: 「喂,給我兩個便當。」孤堂老師右手握著幾個銀幣,遞出銀幣後用左手接過紙板盒飯。女兒在車廂內倒茶。 每天每夜都有紛紛籍籍的小世界在錯雜飛舞,小世界即便行盡普天涯,也似乎無法抵達十方世界的盡頭,四人的小宇宙卻猶如四個並排在一起不厭其煩吐絲的蠶繭,彼此不知情地以陌路人身分被擱在同一輛夜車上比鄰而坐。當白日掃落星辰世界,徹底剝掉天空表皮,讓所有隱遁之物都顯形時,四人的小宇宙在窗內成雙作對地擦身而過。擦身而過的兩個小宇宙正隔著白桌布吃著火腿煎蛋。 「喂,我看到她了。」宗近說。 肘墊的事沒結果,兩人在餐桌前起身。通過孤堂老師的車廂時,老師在眼前攤開朝日新聞正在看報,小夜子剛好夾起一塊煎蛋塞進小嘴。四個小世界各自活動,再度於火車上擦身而過,彼此的命運如自家的未來那般岌岌可危,各自懷著看似不足為奇又不可測的明日世界抵達新橋車站。 「剛才跑過去的人不是小野嗎?」宗近走出車站時問。

(2)這句話是在諷刺當時日本文壇興起的自然主義文學。 (3)此處的電車指有軌電車,日本於一八九五年首次在京都開通有軌電車。對宗近等當時的東京人來說,比起近代文明產物的快速火車,京都的有軌電車顯然是落後的交通工具。 (4)京都於一八九五年一月開通電車,是日本第一個鋪設電車的城市。 (5)李白所作〈下江陵〉:「朝辭白帝彩雲間,千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不盡,輕舟已過萬重山。」 (6)日本醫師兼文化人西道仙(1836-1913)所作漢詩〈城山〉:「孤軍奮鬥破圍還,一百里程壘壁間。吾劍既折吾馬斃,秋風埋骨故鄉山。」形容西鄉隆盛死於西南戰爭的遺憾。城山位於鹿兒島,亦是西鄉隆盛自殺之地。 (7)日本明治維新最大功勞者,因反對閣議決定的「征韓論」,辭職回故鄉鹿兒島,當時有六百名欽慕西鄉隆盛的陸軍幹部等也跟著回鹿兒島設立私立學校。西鄉隆盛雖辭去閣僚職位,仍保有陸軍大將名銜,明治政府派二十數名特務監視,特務與學生發生衝突,引起西南戰爭。為時十八日的戰爭,雙方戰死人數多達一萬四千。身為大將的西鄉隆盛被冠上叛賊污名,死於這場戰爭,享年五十一歲。 (8)陰曆七月十五日前後為超度祖先亡靈舉行的佛教儀式。十三日晚上點上迎魂火把祖先靈請回家中,上供,念經,十六日晚上再點上送魂火把祖先靈送走。盂蘭盆會期間,各公司都按慣例放一個星期左右的假,在城市工作的人往往利用這個假期帶著家屬回故鄉探親,因此,每年這一時期的人口大流動都會造成一時性的交通阻塞。文中的「五次」表示已過了五年。 (9)指的是日本神話中的神武天皇東征典故。神武天皇自九州遠征關東平野與敵方作戰時,有一隻金鳶飛至神武天皇的弓箭上,因金鳶金光四射,致使敵方落荒而逃。 (10)自「神代金雞」起,這段文章全是描述朝日陽光下的富士山山容。 (11)擱在桌子上的小座墊,手肘支在桌子上時用的。

|