★ 推理評論家冬陽

以父母親為主角、犯罪事件為題材的作品,例如電影《告白》,故事戲劇張力極高。蘇菲.漢娜的《被偷走的女兒》隱然也搭上這股風潮,雖然屬傳統驚悚,但情節更貼近現實。讓人想到艾拉.雷文的經典之作《失嬰記》,值得讀者們兩相對照,看看這部作品埋藏什麼新巧思。

★《出版人週刊》(Publishers Weekly)

英國作家蘇菲.漢娜巧妙融合兩種敘事觀點,創作這本以英格蘭郊區為背景、情節錯綜複雜的驚悚懸疑小說。

★《泰晤士報》(The Times)

我其實不樂意討論這本驚悚小說,因為我不想洩露書中的玄妙轉折,壞了尚

未閱讀本書——或正在閱讀——的讀者的興致。所以,你只要相信我——以及所有在圖書群組發表意見的讀者——的話,蘇菲.漢娜鋪敘結局的手法不亞於任何犯罪小說作者,令我深深折服。

★《觀察家報》(The Observer)

作者對筆下的人物形象和角色性格描寫地非常細膩,她觀察入微,使得結局往往出人驚喜。

★《衛報》(The Guardian)

令人不寒而慄的懸疑小說。讀完本書後我沉思數日之久。

★《華盛頓郵報》(The Washington Post)

蘇菲.漢娜成功地探索道德難題:何謂為人母?當母親認為孩子身陷險境時,她該採取何種行動——特別是連她自己的家人都持反對立場時。艾莉絲的抉擇,以及這些抉擇的後果,讓本書扣人心絃。

★《獨立報》(Independent)

作者的犯罪心理小說提供許多對於人性辯論的樂趣,出色無比!

★《每日郵報》(Daily Mail)

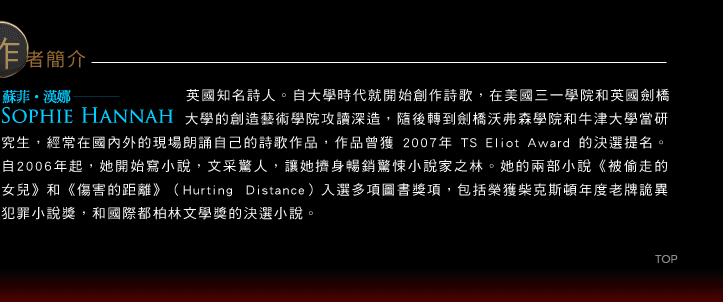

蘇菲.漢娜是專業詩人,她妥善運用個人在心理及文學上的靈敏度,構思了這本深刻動人的小說。充滿巧思,令人在毫無防備中緊張不安。

★《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)

作者有足夠自信駕馭犯罪小說。小說裡的角色栩栩如生,雙重敘述方式雖讓增加寫作困難度,但是作者遊刃有餘,為讀者帶來絕妙的小說結局。

★《週日郵報》(Mail on Sunday)

饒富興味的故事。備受家庭悲劇考驗的情感關係,在蘇菲.漢娜筆下刻劃得淋漓盡致。

★《桑斯伯里雜誌》(Sainsbury’s Magazine)

這本情節緊繃的心理驚悚小說充滿震懾人心的懸疑佈局。

★ 安德魯.泰勒(Andrew Taylor),《觀察家雜誌》(The Spectator)

生動迷人、別出心裁……嘔心瀝血之作……無與倫比地扣人心弦。

★《波士頓全球雜誌》(Boston Globe)

本書的張力來自於敘事者對自己的所知表現得反覆無常,堪稱劇力萬鈞。

★《神祕現場》(Mystery Scene)

蘇菲.漢娜遊走於現實與感知之間,技巧之卓越鮮有匹敵……讀來趣味十足。

★《校園圖書館期刊》(School Library Journal)

這本心理懸疑小說情節進展緩慢,細心的讀者能夠從故事中嗅出蛛絲馬跡,藉以理解艾莉絲的困境及其他人物的動機。……作者鋪陳的懸疑氣氛含蓄深刻,故事的奧秘集中在人物之間的緊繃關係。

★《文藝評論》(Literary Review)

「高水準的創作。」

★《蘇格蘭人報》(The Scotsman)

《被偷走的女兒》可以成為年度偵探類小說!它是一部完美刻畫出操控他人與掙脫他人操控的故事,真相最後令人震驚。

★《里茲指南》(Leeds Guide)

本書堪稱最具魅力、最富機巧的現代犯罪小說,相對於以追緝兇嫌為主軸的偵探小說,作者著重於犯案手法與動機,劇情張力節節攀升,過程中讀者不禁懷疑犯罪案件究竟存在與否……蘇菲.漢娜

矢志創作出震懾人心、字裡行間隱含弦外之音且意味深長的一流犯罪小說,她自始至終未嘗偏離初衷。